Tankred Stachelhaus

Journalist

Rubriken

REPORTAGE

INTERVIEW

PORTRÄT

AUSGESTELLT

DOSSIERS

DOSSIER: Serge Spitzer: Untitled (ESSEN)

Chronologie

Im Jahre 1996 wird am Essener Kennedyplatz ein Kunstwerk von Serge Spitzer aufgestellt. Einen richtigen Namen hat die Plastik eigentlich nicht. Serge Spitzer behauptet später, sie habe von Anfang an "Untitled (ESSEN)" geheißen (->SPITZER TITEL). Wie auch immer: Jahrelang gammelt das Werk vor sich hin. In einer örtlichen Lokalzeitung wird die Behauptung aufgestellt, die Plastik sei die unbeliebteste der Stadt. Aha. Eine Plastik, die niemand mag, die kaum einer versteht, die keiner pflegt, für die sich niemand einsetzt, die keiner vermittelt, die irgendwie nur stört und die am besten gleich fortgeschafft werden soll - soetwas rührt doch den Beschützerinstinkt.

Im April 2010 gibt es wieder einen Vorstoß, die umstrittene Plastik vom Kennedyplatz zu holen. Die Stadtspitze will einen anderen Standort, favorisiert wird der Berliner Platz (->AUF SPANNUNG GEDREHT). Serge Spitzer wehrt sich und droht mit juristischen Schritten (->"EIN PERFEKTER ORT - DIESE SICHTACHSEN!"). Danach ist die Verlagerung (erstmal) vom Tisch. Bleibt nur noch, wie vom Kulturausschuss angeregt, den Versuch zu wagen, Verständnis für die Plastik zu wecken (->AUFRICHTIG UND RESPEKTVOLL).

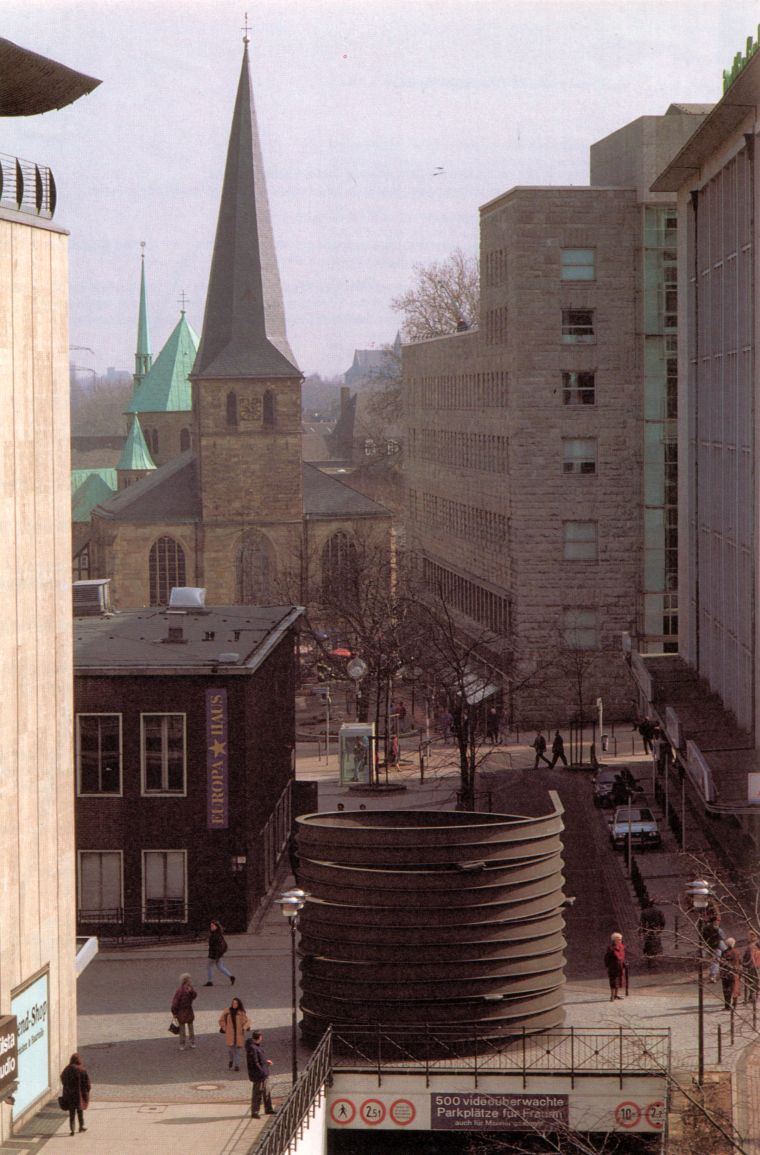

Die Platzierung seines Werkes hat Serge Spitzer mit Bedacht gewählt. Foto: Katalog "Essen - Food for thoughts".

Spitzer Titel

Manche Kunstwerke haben einen Titel, manche haben keinen – und manchen verpasst der Volksmund einfach einen Namen. Das Kunstwerk etwa, das Serge Spitzer für den Rand des Kennedyplatzes geschaffen hat, wird gern „Spitzer-Spirale“ genannt, obwohl es im Grunde genommen gar keine Spirale ist, sondern aus übereinander geschichteten Doppel-T-Trägern besteht. Aber „Spitzer-Stapel“ hat noch keiner vom Stapel gelassen.

Ein wenig despektierlicher spricht man über die „Tonne“, wobei da gern gleich auch die „Mülltonne“ gefüllt wird, was aber den derzeitigen Zustand der Plastik gut beschreibt. Dann gibt es noch Namen, die mit Kalkül gewählt werden. Mit der Bezeichnung „Elefantenklo“ hat sich etwa der Verein „Bürgerschaft Essen-Mitte“ einen Namen zu machen versucht.

Aber wie heißt das Werk wirklich? Serge Spitzer hat jetzt klargestellt, dass die ortsbezogene Plastik seit ihrem ersten Tag einen Namen habe, und zwar einen, der „exakt die Situation am Rande des Kennedyplatzes widerspiegelt“. Sie heißt: Untitled (ESSEN). (NRZ / Tankred Stachelhaus 27. April 2010)

Auf Spannung gedreht

Nur aus alter Freundschaft nicht geklagt

Beschmiert mit Graffiti, im

Inneren

vermüllt und voller

Unkraut, beschädigt durch unsachgemäße

Reinigung: Der Zustand der Spitzer-Plastik spiegelt ihre

Wertschätzung wider. Seit der Aufstellung am Rande des

Kennedyplatzes hinter dem Europahaus im Jahre 1996 hatte das Kunstwerk

kaum eine Chance, seine Wirkung zu entfalten. Auf der gestrigen Sitzung

der Kulturstiftung Essen stand das Thema „Spirale“

auf der Tagesordnung. In Anwesenheit von Oberbürgermeister

Reinhard Paß soll Folkwang-Kurator Mario-Andreas von

Lüttichau beauftragt worden sein, in Abstimmung mit dem

Künstler Serge Spitzer einen alternativen Standort zu

suchen.

Beschmiert mit Graffiti, im

Inneren

vermüllt und voller

Unkraut, beschädigt durch unsachgemäße

Reinigung: Der Zustand der Spitzer-Plastik spiegelt ihre

Wertschätzung wider. Seit der Aufstellung am Rande des

Kennedyplatzes hinter dem Europahaus im Jahre 1996 hatte das Kunstwerk

kaum eine Chance, seine Wirkung zu entfalten. Auf der gestrigen Sitzung

der Kulturstiftung Essen stand das Thema „Spirale“

auf der Tagesordnung. In Anwesenheit von Oberbürgermeister

Reinhard Paß soll Folkwang-Kurator Mario-Andreas von

Lüttichau beauftragt worden sein, in Abstimmung mit dem

Künstler Serge Spitzer einen alternativen Standort zu

suchen.

Favorisiert wird die große Verkehrsinsel am Berliner Platz. Diesen Standort schlägt auch die FDP-Fraktion vor, die das Thema auf der nächsten Sitzung des Kulturausschusses behandelt wissen will. Doch der rumänischstämmige US-Künstler stellt in einem Schriftwechsel mit der NRZ klar: „Das Stück sollte nicht isoliert auf einer Verkehrsinsel stehen!“ (siehe Auszug der Stellungnahme im untenstehenden Kasten). Serge Spitzer hat sich nach eigenen Angaben bewusst für den Rand des Kennedyplatzes entschieden, um einen „dekorativen Charakter“ zu verhindern. Ihm geht es um Sichtachsen und eine Neuorientierung der „komplizierten Umgebung“. Die 20 Tonnen Stahl scheinen wie auf Spannung gedreht: Bereit, jederzeit die Umgebung zu zerschlagen. Auf einer offenen Fläche würde diese Wirkung wohl verpuffen und sich das umstrittene Kunstwerk in ein gefälliges Denkmal für die Montanindustrie verwandeln.

Die Diskussion um den Standort der 500.000 Mark teuren und vom „Förderverein der Stadt Essen e.V.“, der jetzigen Kulturstiftung Essen, bezahlten Plastik gärt seit ihrer Aufstellung. Seltener wurde über die Pflege gesprochen. Dabei hatte sich die Stadt in dem Schenkungsvertrag dazu verpflichtet, sich um die aufgeschichteten Doppel-T-Träger zu kümmern. Der Vertrag berechtigt laut Stiftungsvorsitzenden Henner Puppel die Stadt, im Einvernehmen mit dem Künstler „aus übergeordneten Gesichtspunkten“ die Plastik zu versetzen. Puppel betont aber: Sollte sich kein alternativer Standort finden lassen, der Spitzers Einverständnis findet, bleibt sie, wo sie ist. Die Kulturstiftung werde dann dafür eintreten, die Plastik am Kennedyplatz in Schuss zu bringen. In beiden Fällen stellt er eine Kostenbeteiligung mit Stiftungsgeldern in Aussicht. (NRZ / Tankred Stachelhaus 22. April 2010)

Serge Spitzer zur NRZ:

„...Auf jeden Fall wurde die Plastik für den jetzigen Standort gemacht, gerade, um dort einen direkten Kontakt mit den Menschen von Essen zu haben. Deren Leben war der Stahl, er stand für Generationen im Mittelpunkt ihrer Existenz. Das Stück sollte nicht isoliert auf einer Verkehrsinsel stehen! Ich habe eine lange Zeit versucht, freundlich zu erklären, was die vernachlässigte Reinigung und Pflege der Arbeit offenbart. Es spricht für sich, wenn in der Kulturhauptstadt Europas, das Werk seit 1996 nicht gesäubert wurde! Ich betrachte mich als Freund von Essen, deshalb widerstrebte es mir, rechtliche Schritte gegen die gleichen Leute einzuleiten, die mir geholfen haben, das Projekt zu verwirklichen.“

"Ein perfekter Ort! Diese Sichtachsen!"

FDP hält an der Verlagerung der Spitzer-Plastik fest. Künstler droht mit juristischen Schritten

Hans-Peter

Schöneweiß ist von Beruf

Polizist, ein

Politiker aus Passion – und Kunst ehrlich gesagt nicht

unbedingt so sein Ding. Wenn aber die Rede auf Serge Spitzers

Stahlplastik am Kennedyplatz kommt, erlaubt sich der Chef der

fünfköpfigen FDP-Ratsfraktion eine dezidierte

Meinung: Zum „unsäglichen Schandfleck“ sei

das Corpus delicti am nämlichen Platz über der

Einfahrt der dortigen Tiefgarage verkommen.

Hans-Peter

Schöneweiß ist von Beruf

Polizist, ein

Politiker aus Passion – und Kunst ehrlich gesagt nicht

unbedingt so sein Ding. Wenn aber die Rede auf Serge Spitzers

Stahlplastik am Kennedyplatz kommt, erlaubt sich der Chef der

fünfköpfigen FDP-Ratsfraktion eine dezidierte

Meinung: Zum „unsäglichen Schandfleck“ sei

das Corpus delicti am nämlichen Platz über der

Einfahrt der dortigen Tiefgarage verkommen.

Das habe vielleicht auch was mit der Örtlichkeit zu tun, weshalb die Liberalen heute im städtischen Kulturausschuss vorschlagen, nach nunmehr 14 Jahren eine Verlagerung des Kunstwerks auf die Insel des künftigen Kreisverkehrs am Berliner Platz zu prüfen. Eine Idee, die offenbar auch der Stadt nicht ungelegen kommt.

Einem aber geht dieser ins Auge gefasste Zwangsumzug schon jetzt ziemlich gegen den Strich: dem Künstler selbst. Gegenüber der NRZ machte Serge Spitzer jetzt erneut deutlich, dass er „nicht daran interessiert“ sei, das Werk irgendwo hin zu verlagern, weil es für genau diesen Ort gemacht worden sei. Im Übrigens sei ein Umzug technisch und wirtschaftlich kaum durchführbar: Die Plastik müsste mit einem sehr hohen Kostenaufwand auseinandergeschnitten und damit letztlich „wahrscheinlich zerstört werden“, um sie an einem anderen Ort aufzubauen. Im Gegensatz dazu, so Spitzer, würde nur ein Bruchteil dieser Kosten anfallen, wenn man das acht Meter hohe Werk an Ort und Stelle nacharbeitet und säubert.

Noch sei im Rahmen der aktuellen Diskussion von städtischer Seite niemand an ihn herangetreten, betont der Künstler, aber dass er eine Verlagerung nicht unwidersprochen hinnehmen werde, sei ausgemachte Sache: „Sobald irgendwelche physischen Versuche für einen Ortswechsel unternommen werden, würde ich juristische Schritte für notwendig erachten.“

Das aber ist es wohl, was keiner will: Dass Essen als Bannerträger der Kulturhauptstadt Europas Schlagzeilen dadurch macht, dass es eine zwei Tonnen schwere Stahlskulptur gegen den Willen des Künstlers von A nach B schaffen will und sich damit einen Rechtsstreit einhandelt.

Kulturdezernent Andreas Bomheuer jedenfalls mag nicht ausschließen, dass das Urheberrecht des Künstlers schon dadurch berührt wäre, dass man sein Werk in einem anderen Umfeld präsentiert, und auch FDP-Mann Hans-Peter Schöneweiß kann sich in den Künstler zumindest so weit hineinversetzen, dass er sagt: „Der Umzug muss ja nicht gegen den Willen Spitzers erfolgen.“ Ohnehin ist noch nicht ganz klar, ob nicht schon statische Grüne dagegen sprechen, das zwei Tonnen schwere Oeuvre im Zentrum des Kreisverkehrs zwischen Colosseum und Einkaufszentrum zu platzieren.

Noch setzt Freidemokrat Schöneweiß darauf, dass Spitzer sich bei einem Ortstermin breitschlagen lässt – und übt sich schon mal in Überzeugungsarbeit: Mitten auf dem Berliner Platz, das sei doch „keine Insellösung“. Sondern? „Der perfekte Ort! Diese Sichtachsen!“

Ob Spitzer kommt? Ob er sich, wenn er kommt, beeindrucken lässt? Er hat schon viele Kunstwerke in vielen Städten platziert, sagt er, aber das in Essen ist „das dreckigste und am meisten vernachlässigte“. Und bei seinem letzten Besuch hätten sie ihm nicht mal die Reisekosten erstattet. (NRZ / Tankred Stachelhaus / Wolfgang Kintscher 5. Mai 2010)

[Nach oben]

Aufrichtig und respektvoll

Verlagerung ist vorerst vom Tisch. Versuch einer Annäherung an "Untitled (ESSEN)"

Ein

Bild aus besseren Tagen, 1996,

nicht unumstritten zwar, aber noch unbeschmiert. Foto: Katalog

"Essen - Food for thoughts")

Ein

Bild aus besseren Tagen, 1996,

nicht unumstritten zwar, aber noch unbeschmiert. Foto: Katalog

"Essen - Food for thoughts")Nun bleibt sie also doch, wo sie seit mittlerweile 14 Jahren steht: Serge Spitzers Stahlplastik „Untitled (ESSEN)“ zu versetzen, dieser Plan ist (vorerst) vom Tisch. Ob der Künstler und sein Werk einiges an Sympathien gewinnen, wenn man mehr darüber weiß, wie der Kulturausschuss am Mittwoch mutmaßte? Versuchen wir es doch mal:

Wer ist Serge Spitzer?

Der 1951 in Bukarest geborene Künstler zählt zu den weltweit bedeutendsten zeitgenössischen Bildhauern. Er wurde eingeladen zu den wichtigsten Ausstellungen wie documenta und Biennale Venedig, seine Werke stehen in Institutionen wie dem New Yorker Museum of Modern Art (MoMA), der Berliner Nationalgalerie oder dem Staatlichen Museum für Kunst in Kopenhagen. Seit Anfang der 1980er-Jahre lebt Spitzer in New York.

Was verbindet Spitzer mit Essen?

1979 zeigte das Museum Folkwang eine seiner ersten Ausstellungen im Westen. Er war zudem Gast im Werdener Gästehaus. Ausgangspunkt seiner Werke im öffentlichen Raum ist eine lange, intensive Beschäftigung mit dem Ort und seiner Geschichte.

Wer hat „Untitled (ESSEN)“ bezahlt?

500.000 D-Mark blätterte die „Fördervereinigung der Stadt Essen“, die heutige „Kulturstiftung Essen“ einst für das Kunstwerk in. Der Löwenanteil dürften Material- und Entwicklungskosten gewesen sein, die in der Region verblieben. Immerhin wurden hier 125 Meter Doppel-T-Träger aus Stahl gebogen. Aufwändig hergestellt ist auch die Oberfläche, die die Ingenieure lange beschäftigt hat. Die Aufgabe war: Einerseits musste der Rostschutz gewährleistet sein, andererseits sollte der Stahl möglichst nicht hübsch, sondern nach Arbeit aussehen – wie gerade produziert. Die Plastik steht damit sowohl für den Erfinderstolz, so etwas überhaupt fabrizieren zu können als auch für die harte Arbeit, die das umgesetzt hat: Es sollte kein glänzendes, dekoratives Werk werden, sondern ebenso aufrichtig wie respektvoll auf die Geschichte der Stahlindustrie verweisen.

Warum steht das Werk ausgerechnet am Rande des Kennedyplatzes?

Eigentlich sollte Spitzer für die Mitte (!) des Kennedyplatzes ein Werk entwickeln. Er entschied sich jedoch bewusst nicht für eine dekorative Sockelposition, sondern für diesen merkwürdigen, engen Standort über der Einfahrt zur Tiefgarage, wo das Werk die Fußgänger zum Drumherumlaufen zwingt. Damit setzt er einen Akzent auf einen Ort, der sonst kaum eine anderen Sinn hat, als ihn schnell zu verlassen.

Warum ist der Ort sinnvoll?

Der Titel „Untitled (ESSEN) ist Programm. Es geht um einen Moment des Innehaltens: In der Geschichte der Essener Stahlindustrie, dessen High-Tech-Zeugnis die Plastik darstellt und dessen Material eng mit dem Auf und Ab der Stadt verbunden ist. Nach Westen hin fällt der Blick zu den einstigen Kruppwerken, nach Osten zum Münster, der Wiege Essens. Dabei erlaubt die Plastik mit den Stahl-„Kissen“ zwischen den Doppel-T-Trägern Durchblicke. Zeigen und verbergen, erinnern und verdrängen, sind hier die Stichpunkte. Der umgebende Raum gehört somit zum Kunstwerk – wie bei nahezu jeder Skulptur und Plastik im öffentlichen Raum von Rang, das nicht die Stadt aufhübschen oder möblieren muss, sondern sich mit dem Ort beschäftigt und eingreift. Das Stahlobjekt an einen anderen Ort, wäre nur ein Rahmen ohne Bild.

Wenn Serge Spitzer einer Verlagerung zustimmte, warum wäre das so teuer?

Allein das neue Fundament würde 65.000 Euro verschlingen, das Stahlkonstrukt müsste – um keine Zerstörung zu riskieren – aufwändig getrennt und transportiert werden, Architekten, Statiker wären einzubinden, der alte wie der neue Platz müssten hergerichtet werden. Alles in allem lägen die Kosten laut Mario-Andreas von Lüttichau vom Museum Folkwang bei etwa 250.000 Euro.

Und eine Reinigung vor Ort?

Wird auch nicht billig: 23.000 Euro sind zu veranschlagen. Nach den ersten Graffiti gab es eine unsachgemäße Säuberung, die die aufgetragene Schicht zerstörte. Zur Reinigung hat sich die Stadt übrigens auch verpflichtet und dies – wenn überhaupt – nur sehr unzulänglich erledigt. Noch Ende Februar habe er Silvesterböller im Inneren gefunden, klagte von Lüttichau im Kultur-Ausschuss. Das sagt wohl alles. Einmal gesäubert, würden künftige Reinigungsaktionen einen Bruchteil kosten – wenn man denn schnell genug reagiert, also binnen 36 Stunden nach einer Spray-Aktion.

Warum muss die Stadt den Künstler überhaupt um Zustimmung bitten?

Weil der von der Politik in nichtöffentlicher Sitzung abgesegnete Schenkungsvertrag von 1994 dies so vorsieht. Als Kunstwerk im öffentlichen Raum hat Spitzer die Plastik exakt für diesen Ort gemacht und sich ein Mitspracherecht einräumen lassen.

Gibt’s keinen Weg, das Kunstwerk loszuwerden?

Da zitieren wir mal Serge Spitzer: „Vor Ort verbuddeln, das würde zum Konzept passen.“ (NRZ / Tankred Stachelhaus / Wolfgang Kintscher 7. Mai 2010)

[Nach oben]